Qu’est-ce que le crowdfunding ? Les clés pour tout comprendre à ce mode de financement !

Vous avez un projet entrepreneurial, environnemental, culturel, commercial ou solidaire ? Vous cherchez à lever des fonds pour donner l’impulsion de départ à votre idée ou pour la développer ? 💰

Grâce à Internet, il est désormais possible de solliciter directement le grand public en dehors des circuits financiers institutionnels : c’est ce que l’on appelle le crowdfunding.

Littéralement, le « financement par la foule ».

Les projets soumis aux internautes peuvent être portés par des entreprises, des associations ou des particuliers, dans tous les domaines possibles et imaginables.

Le crowdfunding sert à financer des entreprises au stade de la création ou en phase de croissance, des œuvres culturelles (films, jeux vidéo, livres, albums de musique, spectacles), des projets immobiliers, des inventions, des applications mobiles, des projets humanitaires – et, techniquement, un peu tout et n’importe quoi.

Car, en effet, le financement participatif s’adresse à tous et à toutes (professionnels, entrepreneurs, particuliers, associations, collectivités, etc.), qu’il s’agisse de tester un projet auprès du marché, de se constituer une communauté de futurs clients, ou de générer un effet de levier afin de débloquer d’autres financements.

Prêt(e) à vous lancer ? Voici tout ce qu’il faut savoir au sujet du crowdfunding.

Qu’est-ce que le crowdfunding (et comment ça fonctionne) ?

Le terme de « financement participatif » (ou « communautaire ») désigne l’ensemble des processus d’échanges de fonds gérés en direct entre les individus qui injectent de l’argent et les entités ou les personnes qui les reçoivent, sans l’intermédiation des acteurs traditionnels comme les banques ou les investisseurs privés.

En pratique, le porteur de projet présente son idée sur une plateforme en ligne afin d’attirer l’attention des internautes.

Ainsi, le crowdfunding permet de financer tout ou partie d’un projet – ce levier est généralement actionné en complément d’autres modes de financement, comme les emprunts bancaires et les aides publiques – mais aussi de bâtir autour de celui-ci une communauté active et engagée, parfois pendant de longues années.

À titre d’exemple, le jeu vidéo Star Citizen a récolté 750 millions de dollars depuis le début de sa campagne participative sur Kickstarter en 2012 !

Quant aux contributeurs, ce sont principalement des particuliers qui agissent dans une démarche philanthropique ou dans le but d’en tirer un revenu.

Ils s’informent sur le projet en lisant une description détaillée sur une plateforme digitale, le plus souvent rédigée en utilisant les leviers du storytelling (afin d’établir un lien émotionnel avec eux), et choisissent d’injecter les fonds nécessaires sous la forme de dons, de prêts ou d’investissements.

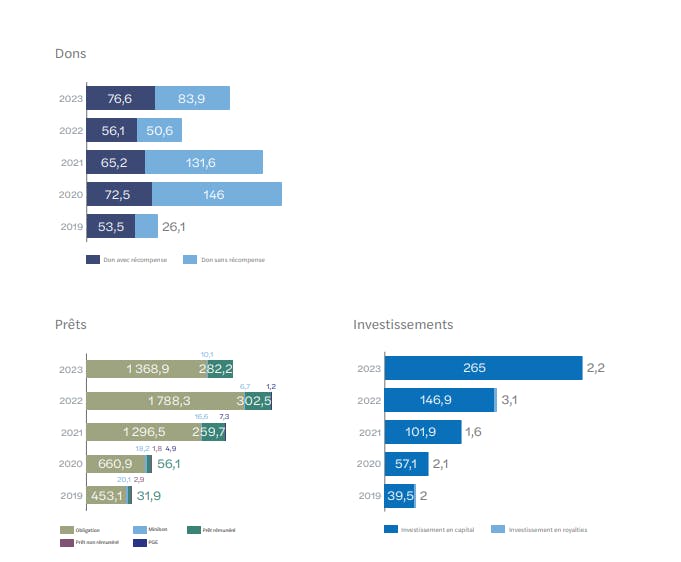

En 2023, les plateformes de financement participatif ont récolté plus de 2 milliards d’euros.

Malgré un recul de 11 % par rapport à l’année précédente, ces chiffres ont tout de même été multipliés par 12 depuis 2015.

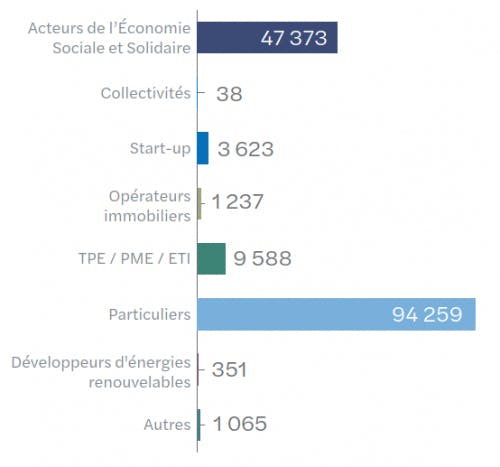

L’argent collecté a servi à financer 157 535 projets portés par des particuliers, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des petites et moyennes entreprises (TPE, PME et ETI) et des startups. (Voir image ci-dessous.)

(Source : Baromètre 2023 du crowdfunding en France.)

Quelles sont les différentes formes de crowdfunding ?

Si le terme de crowdfunding englobe les échanges de fonds en général, il existe toutefois différentes manières de participer financièrement à un projet.

Les contributeurs peuvent faire des dons (avec ou sans contrepartie), consentir des prêts (avec ou sans intérêts) ou investir en contrepartie de titres financiers non cotés.

Le système de dons

Par le biais du crowdfunding, un porteur de projet peut collecter de l’argent sous forme de dons versés par les contributeurs.

Ces montants ne sont donc pas destinés à être remboursés. En revanche, ils peuvent donner lieu à l’attribution de contreparties matérielles ou symboliques.

Par exemple : un exemplaire du produit fini (le don est alors considéré comme un « préachat »), des goodies (t-shirt, mug, etc.), des mentions (le nom du contributeur apparaissant dans l’œuvre terminée ou dans les locaux de l’entreprise) ou encore des invitations à un événement (par exemple, l’avant-première du film financé).

Les contreparties sont importantes parce qu’elles aident à impliquer plus intensément les donateurs, qui passent de simples contributeurs au statut de membres privilégiés.

Dans de nombreux cas, ces récompenses sont proportionnelles, sur le mode « plus vous donnez, et plus vous recevez ».

Ce qui encourage les internautes à injecter plus d’argent afin d’obtenir de meilleures compensations.

Notez que la loi ne fixe aucun plafond pour les dons en argent consentis par les contributeurs. Toutefois, de leur côté, les porteurs de projet ne peuvent pas collecter plus de 5 millions d’euros en dons sur une période de 12 mois.

En 2023, le don moyen observé était de 40€ sans contrepartie, et de 68€ avec contrepartie (Baromètre du crowdfunding).

Le système de prêts

Les sommes d’argent récoltées sous forme de prêts font partie de ce que l’on appelle le « crowdlending ».

En tant qu’emprunteur, le porteur de projet conclut avec chaque prêteur un contrat dédié, par écrit ou en version électronique (à condition qu’il s’agisse d’un support durable : email ou compte personnel sécurisé).

Selon qu’ils sont consentis avec ou sans intérêts, ces prêts de crowdfunding donnent lieu à des règles distinctes :

- Les prêts sans intérêts sont limités à 5 000 € par projet et par prêteur. Un porteur de projet peut emprunter jusqu’à 1 million d’€.

- Les prêts avec intérêts sont limités 2 000 € par projet et par prêteur, sans excéder 7 ans. Un porteur de projet peut emprunter jusqu’à 5 millions d’€, et la plateforme de crowdfunding doit obligatoirement avoir le statut de prestataire de service de financement participatif (PSFP), un agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Notez que les sommes prêtées sont généralement libérées une fois la campagne de crowdfunding terminée.

Le système de souscription de titres

Un autre mode de participation pour les contributeurs passe par la souscription de titres : on parle aussi de « crowdequity ».

En contrepartie de la somme d’argent versée, l’investisseur reçoit des titres émis par la société et en devient actionnaire.

Sous ce statut, il bénéficie d’un droit d’information et de participation aux assemblées générales. Il reçoit également des dividendes et peut espérer une plus-value au moment de la cession des titres.

Évidemment, ce type de crowdfunding est réservé au financement des projets entrepreneuriaux, et notamment des projets à caractère innovant.

Le montant des souscriptions par contributeur n’est pas plafonné. Le porteur de projet, quant à lui, doit se limiter à un maximum de 8 millions d’euros sur 12 mois. Selon le Baromètre du crowdfunding, le montant moyen collecté par ce biais oscille entre 40 000 et 500 000€.

En outre, les investisseurs sont éligibles à la réduction d’impôt dite « Madelin » qui s’applique aux personnes physiques souscrivant en numéraire au capital d’une société, à hauteur de 18 % des versements effectués.

Là encore, la plateforme doit disposer de l’agrément de prestataire de service de financement participatif.

(Source : Baromètre 2023 du crowdfunding en France.)

Quelles sont les principales plateformes de financement participatif ?

Si n’importe quel projet (ou presque) peut être soumis aux contributeurs par le biais du financement participatif, il faut avoir en tête que de nombreuses plateformes ont leurs spécialités.

Pour vous aider à y voir plus clair, voici une liste non exhaustive des plateformes de crowdfunding qui agissent sur le territoire français, avec des détails quant aux types de projets pris en charge.

- AkuoCoop permet aux particuliers et aux entreprises d’investir dans des centrales de production d’énergie verte. Le site est géré par Akuo Energy, premier producteur indépendant d’énergie distribuée et renouvelable en France. (Type de financement : prêts et investissements.)

- Dartagnans s’engage dans le domaine de la préservation et de la valorisation du patrimoine. Depuis 2018, le groupe se concentre sur la sauvegarde des châteaux par le biais d’achats collectifs. (Type de financement : dons.)

- Fundimmo est une plateforme de crowdfunding dédiée à l’immobilier, fondée par des professionnels du secteur, grâce à laquelle les particuliers peuvent investir dans des projets clés en main à partir de 1 000 €. (Type de financement : prêts.)

- Happy Capital se focalise sur la souscription de titres financiers, pour tous les secteurs d’activité et à tous les stades de la vie des entreprises. (Type de financement : investissements.)

- Investbook propose aux particuliers d’investir en direct dans des PME françaises. Elle est agréée par l’AMF en tant que conseiller en investissements participatifs (CIP). (Type de financement : prêts.)

- KissKissBankBank est l’un des pionniers du crowdfunding et affiche quelque 30 000 projets culturels financés à ce jour. Généraliste, elle soutient des initiatives originales et innovantes sur l’ensemble du territoire français. (Type de financement : dons.)

- Les Entreprêteurs offrent une gamme très complète de solutions d’investissement via des prêts, des obligations et des actions. La plateforme englobe toutes sortes d’activités, comme l’immobilier, les actifs écoresponsables, l’économie locale ou la défiscalisation éthique et solidaire. (Type de financement : prêts et investissements.)

- Lumo est une Fintech fondée en 2012, désormais partie intégrante du groupe Société Générale. Il s’agit du site de crowdfunding de référence pour le financement des projets d’ampleur en matière de transition écologique. (Type de financement : dons, prêts et investissements.)

- October se présente comme le leader parmi les plateformes de crowdfunding dédiées aux TPE/PME françaises. Il permet aux investisseurs de prêter aux entreprises de leur choix, dans tous les domaines. (Type de financement : dons.)

- Ulule se spécialise dans les contreparties en nature consenties pour des projets créatifs, innovants et/ou solidaires à portée collective. (Type de financement : dons.)

- WiSEED est une plateforme spécialisée dans l’investissement direct dans les entreprises du digital. Les porteurs de projet évoluent dans les secteurs de l’innovation et de la tech, de l’immobilier, de la transition énergétique et de la santé. (Type de financement : prêts et investissements.)

Comment choisir sa plateforme de crowdfunding ?

Compte tenu de la multitude de plateformes de crowdfunding en activité, il n’est pas facile de choisir le bon intermédiaire afin de financer un projet quel qu’il soit.

Alors, quels critères faut-il considérer pour trouver la bonne plateforme ? En voici quatre.

- Le choix entre plateformes généralistes et spécialisées. Les premières acceptent la plupart des projets et cherchent à attirer un public large, tandis que les secondes permettent aux porteurs de cibler des publics plus spécifiques (et qualifiés), qui connaissent plus en profondeur le secteur d’activité concerné.

- Le choix du mode de financement, selon que vous préférez attirer des dons (avec ou sans contreparties), des prêts (avec ou sans intérêts) ou des investissements avec souscription de titres.

- Les modalités de fonctionnement de la plateforme de crowdfunding. Chacune dispose de ses propres règles : certaines contraignent à atteindre l’objectif financier fixé à l’avance pour pouvoir accéder aux fonds récoltés, d’autres prélèvent des commissions sur le montant total (jusqu’à 12 %), d’autres encore proposent un accompagnement au porteur de projet pour la mise en œuvre de sa campagne. Par ailleurs, la notoriété et la qualité du site constituent aussi des facteurs de choix.

- La sécurité de la plateforme. Si vous privilégiez les prêts avec intérêts et les souscriptions de titres, vous devez vous adresser à une plateforme qui dispose du statut de prestataire de service de financement participatif. L’ESMA (European Securities and Markets Authority) met un registre dédié à la disposition des porteurs de projet.

Quelles sont les obligations à respecter pour le porteur de projet ?

Le recours au financement participatif n’est pas dénué de risques. Car, en effet, le porteur de projet doit respecter un certain nombre d’obligations dans le cadre de sa campagne de collecte de fonds.

En particulier, il doit présenter son projet de manière claire et détaillée, en incluant trois informations essentielles : la nature du projet, les objectifs visés, et l’utilisation précise qui sera faite des fonds récoltés.

Par ailleurs, dans le cadre d’un investissement – par exemple, un projet immobilier – il doit aussi mentionner les risques associés, les éventuelles garanties offertes aux contributeurs, et les modalités de remboursement ou de versement des intérêts.

Le point le plus important est le suivant : en tant que créateur de la campagne de crowdfunding, vous vous engagez à employer les fonds collectés exclusivement pour réaliser le projet présenté aux internautes.

Vous devez aussi vous assurer de travailler avec une plateforme de crowdfunding conforme à la loi : immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance (géré par l’Orias) et, le cas échéant, titulaire de l’agrément de prestataire de service de financement participatif.

Quelle est la fiscalité des fonds récoltés lors d’une campagne de crowdfunding ?

Vous vous en doutez : les fonds collectés à l’issue d’une campagne de crowdfunding sont soumis à l’imposition.

Néanmoins, leur fiscalité dépend de leur nature (selon qu’il s’agit de dons, de prêts ou d’investissements) mais aussi de la forme juridique du porteur de projet.

La fiscalité des dons

Les dons récoltés sont imposables dans tous les cas de figure, qu’ils donnent lieu ou non à une contrepartie. La méthode déclarative varie en fonction de la forme juridique de l’entreprise.

- Pour une entreprise individuelle, les fonds sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsque les contreparties correspondent à des produits ou des services habituellement vendus par le porteur de projet via d’autres canaux (par exemple : un jeu vidéo ou des vêtements). Dans le cas contraire, ou lorsqu’il n’existe pas de contrepartie, ils sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

- Pour une société, les fonds collectés sont intégrés au résultat comptable en tant que revenus d’exploitation ou revenus exceptionnels, selon les cas. Les charges relatives à la réalisation de la campagne sont déductibles.

De plus, les opérations de crowdfunding relèvent des règles classiques de la TVA, car les contreparties sont considérées comme des actes de commerce.

Autrement dit, dès lors que l’entreprise est soumise à la TVA, elle doit appliquer la taxe sur les produits ou services proposés à ses contributeurs (au taux correspondant à la nature de la contrepartie).

La fiscalité des prêts

Le porteur de projet qui applique le système des prêts en crowdfunding doit déclarer tout contrat d’un montant supérieur à 5 000 € (hors intérêts), via le formulaire n°2062.

Il doit le faire y compris lorsque plusieurs contrats sont conclus pour un montant total supérieur à 5 000 € (dans ce cas, il faut remplir l’annexe 2062-A).

La déclaration doit mentionner la date de conclusion du contrat, le montant et la durée du prêt, ainsi que le taux d’intérêt.

Elle est déposée auprès du service des impôts des entreprises compétent, en même temps que la déclaration annuelle de résultat.

La fiscalité de la souscription de titres

Dans le cas particulier d’une souscription de titres, l’opération obéit au régime de l’augmentation de capital (les investisseurs prennent des parts dans la société). Aucune déclaration particulière n’est à déposer.

Néanmoins, le représentant légal de la société doit publier une annonce dans un support légal et déclarer cette augmentation de capital via le guichet unique des formalités des entreprises.

Attention : les fonds versés en guise d’apport font l’objet d’un dépôt sur un compte bancaire dédié ou chez un notaire, dans les 8 jours qui suivent leur réception.

Comment mettre en place un projet de crowdfunding ?

Vous savez désormais comment fonctionne un projet de crowdfunding. Reste à savoir : concrètement, comment se déroule une campagne ? Quels sont les prérequis incontournables ? Quelles sont les bonnes pratiques à connaître pour assurer le succès de l’opération ?

En pratique, une campagne se déroule en trois temps.

- En amont de la campagne de crowdfunding, vous devez préparer votre projet avec soin : les financeurs ont tendance à soutenir plus facilement les projets concrets et matures. Vous aurez besoin de chiffres, d’une étude de marché, d’un plan de financement, voire d’un prototype le cas échéant. Faites appel à vos talents de communicant pour tâcher de convaincre les internautes, notamment en passant par les réseaux sociaux (à choisir en fonction du profil de votre audience cible) et en mobilisant votre réseau personnel ou professionnel. Enfin, établissez le budget de votre campagne, définissez votre besoin de financement et établissez les contreparties à proposer aux contributeurs. (Notez qu’il faut compter 2 à 3 mois de préparation pour mettre toutes les chances de votre côté.)

- Durant la campagne, prenez le temps de prendre connaissance des modalités de fonctionnement de la plateforme choisie. Définissez vos objectifs financiers, la durée de la campagne, ainsi que la date prévue pour son lancement. Mettez en œuvre votre plan de communication afin de mobiliser les internautes, mais aussi les personnes physiques de votre réseau susceptibles d’être intéressées par votre projet. Vos capacités de communication constituent la clé de la réussite de votre campagne de crowdfunding : c’est donc un point à exploiter au maximum. À ce titre, vous pouvez employer tous les outils à votre disposition : construction d’une page de collecte efficace, utilisation d’éléments visuels soignés, réalisation d’une vidéo pour expliquer le projet, choix de promesses qui parlent à votre audience, etc.

- Une fois la campagne de crowdfunding terminée, faites le point sur les réussites et les échecs constatés. La campagne a été un succès ? Récoltez les fonds et tenez vos contributeurs informés de la suite du projet, sans oublier de transmettre les contreparties promises. La campagne s’est soldée par un échec ? Ne désespérez pas et revoyez de fond en comble les détails de votre projet, en évaluant avec soin la pertinence de votre plan de communication – il est possible que vous n’ayez tout simplement pas atteint votre cœur de cible.

Une bonne façon de mener à bien votre campagne de crowdfunding consiste à consulter les plateformes afin de voir comment les autres projets sont organisés et présentés.

Cela vous permet de comprendre le fonctionnement d’une campagne pour une typologie de projet proche de la vôtre, de repérer les montants moyens demandés (et collectés), et d’identifier les projets qui aboutissent.

Enfin, ne négligez surtout pas l’importance des contreparties : celles-ci doivent être suffisamment attractives pour convaincre les contributeurs de vous suivre.

Avec ces éléments en tête, vous devriez pourvoir lancer une campagne de crowdfunding à succès !

Suivre le podcast

S’abonner au podcast

Recevez mes derniers podcasts directement dans votre boîte mail.